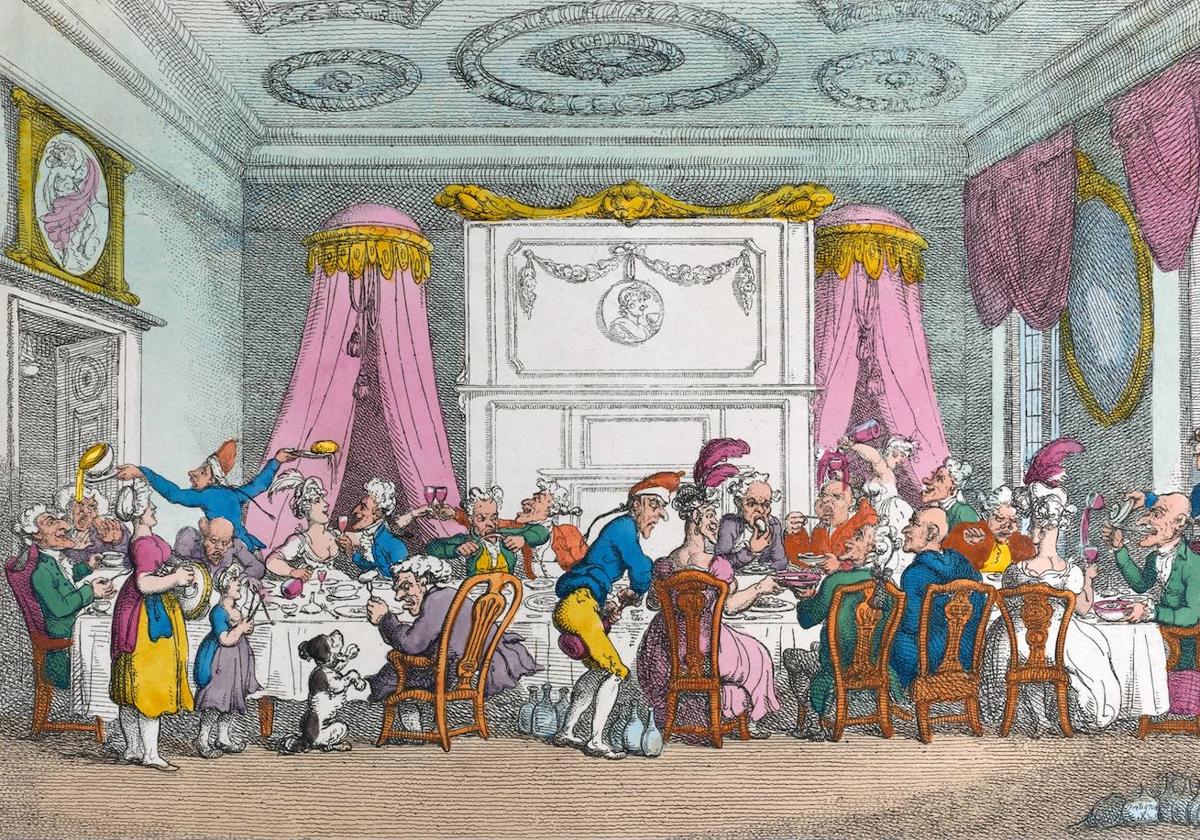

Los comensales de la tabla redonda

Antecesora del menú del día fue un sistema muy popular en hoteles y casas de comidas para que todos los clientes comieran lo mismo

Ana Vega Pérez de Arlucea

Jueves, 15 de agosto 2024, 23:43

Imaginen que estando de vacaciones en un hotel se vieran obligados a comer y a cenar todos los días en la misma mesa que el ... resto de huéspedes, que no pudieran elegir nunca junto a quién se sientan y que, además, estuvieran obligados entre bocado y bocado a dar palique durante dos horas o más a completos extraños. Eso lo podemos aguantar fácilmente en una comida de trabajo o un banquete de boda, pero estoy segura de que la perspectiva de vivir esa situación durante días y días (los que tendrían que ser supuestamente sus plácidas vacaciones) le pondrá a más de uno los pelos de punta.

Cada vez somos más reacios a entablar conversación con desconocidos y hay quien prefiere mirar el móvil o aislarse a base de auriculares a que tener que aguantar la cháchara ajena, pero ese moderna tendencia antisocial no nos hubiera valido de nada hace poco más de 100 años. Desde mediados del siglo XVIII y hasta principios del XX en España reinó una institución culinaria rabiosamente democrática en la que todos los comensales eran iguales y estaban sujetos a a las mismas reglas: la mesa redonda.

Adaptación castiza del concepto francés 'table d'hôte' (mesa del anfitrión), se refería a un tipo de servicio gastronómico en el que todos los clientes de un establecimiento se sentaban a una misma mesa a la misma hora para comer un menú determinado a precio fijo. Como si un restaurante de menú del día ofreciera un solo turno de comidas, con horario estricto y una única mesa corrida. Otra característica especialísima de la mesa redonda era la que, a pesar de que no tuviera forma circular, la emparentaba directamente con la tabla redonda artúrica. En ella no se hacían distinciones de rango.

Los asistentes se sentaban donde querían y eso significaba que no había presidencia ni puestos de honor. Así ocurría cuando la mesa era literalmente redonda u ovalada, pero si su forma lucía clásicamente rectangular resultaba casi inevitable ver en ella asientos de mayor dignidad según fuera la escuela de protocolo del espectador. Según la tradición inglesa la presidencia se sitúa en las cabeceras o extremos de la mesa, mientras que según la costumbre francesa las personas de más alcurnia se deben sentar en el centro de los dos lados más largos del tablero.

Para evitar posibles suspicacias en cuanto a jerarquía las mesas redondas de hoteles, balnearios y fondas adoptaron como criterio común la antigüedad. El cliente que llevara más tiempo en el establecimiento recibía el mejor asiento y el resto se iba colocando a su derecha e izquierda por estricto orden de llegada.

Por educación y ayuda

Según pasaban los días, algunos huéspedes se iban y otro venían, los comensales iban avanzando de silla en silla y cambiando de puesto. Este sistema, que a nosotros nos puede parecer ahora un engorro o una tontería suprema, presentaba hace dos siglos enormes ventajas. Cuando alguien se sentaba a una mesa redonda estaba obligado por la buena educación a presentarse —como mínimo— a quienes ocupaban los asientos contiguos al suyo y a conversar un poco con ellos, lo cual resultaba de mucha ayuda para un viajero que no conociera la zona.

Durante el transcurso de las comidas se hablaría del tiempo o de la actualidad, pero también era posible solucionar dudas, pedir indicaciones y recibir mil consejos prácticos. Se entablaban amistades, se forjaban futuras alianzas comerciales y se hacían contactos laborales que eran muy valiosos.

Había mesas redondas de lujo, como las que la guía titulada 'Economía de pretendientes' (1774) decía que se daban en las mejores fondas de Madrid y otras que eran casi de mera subsistencia, las habituales en pensiones de mala muerte. Lo normal era que el menú constara al menos de una sopa, un cocido, dos platos principales y algo de postre, y así constaba en casi todas las posadas de diligencia cuando en España se viajaba aún a caballo.

En las memorias de Moratín o Jovellanos podemos leer cómo dependiendo de la calidad del establecimiento y del asiento que te tocara podías charlar amigablemente con un general, un comerciante, un funcionario de paso o un escritor. Mariano Pardo de Figueroa, más conocido por el alias literario y gastronómico de 'Doctor Thebussem', relató en uno de sus libros que cuando era joven coincidió en la mesa redonda de un elegante hotel sevillano con Alejandro Dumas.

En los establecimientos de mayor categoría existía la opción de mesa redonda, mesa particular (normalmente en un salón aparte) y la de servicio de habitaciones. La primera era con diferencia la más barata y se solía apalabrar, igual que una pensión completa o media, al principio de la estancia en el hotel. Si algún día no se iba a poder acudir había que avisar con antelación, ya que la falta de asistencia e incluso un retraso de pocos minutos implicaban la obligación de abonar no solo la comida completa sino un suplemento extra.

Para avisar a los huéspedes más despistados y que luego no hubiera quejas se utilizaba una campana. Durante el cuarto de hora previo al almuerzo se hacían tres llamadas para avisar de que era el momento de asearse, luego para bajar al comedor y finalmente para sentarse.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

-kyC--170x119@Diario%20Vasco.jpg)